社労士試験突破には過去問演習は欠かせません。

過去問を攻略することである程度の得点はできますし、論点や出題ポイントも把握できるからです。

この記事では過去問演習する上でおすすめの問題集や勉強方法に関して紹介します。

社労士試験の勉強におすすめの過去問3選

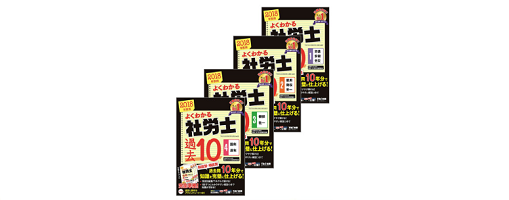

TAC よくわかる社労士 合格するための過去10年本試験問題集

こちらの問題集は過去10年分の問題を収載し、重要論点を網羅的に効率的に学習できる問題集です。

なぜ正解か誤りかの解説が詳細にされており、その根拠を明確にしながら解くことができます。

本気で合格を目指すことを目的に作られており、回答ノウハウが詰め込まれています。

いくつかの科目ごとに1冊で、全4冊です。

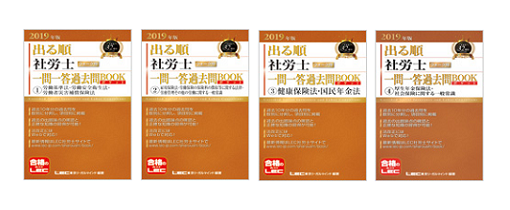

LEC 出る順社労士 1問1答過去問BOOKポケット

こちらの問題集は1問1答形式での過去問題集です。

いくつかの科目ごとに1冊になっており、全4冊です。一冊500ページを超え厚さも結構あり、ボリュームとしては十分です。

1肢1肢をちゃんと見るためのノウハウがあり、きちんと正誤判断を考えながら解いていけます。

ポケットサイズのため持ち運びにも大変便利です。

i.D.E 社労士塾 条文順過去問題集

この問題集は過去7年分の問題を条文別に出題しています。

1問1答形式でそれぞれの科目を学習できます。

解説が非常に詳しく、よくありがちな「投問のとおり」という文言がないため周辺知識もより多く学習できます。

いくつかの科目ごとに1冊になっており、全4冊です。サイズも小さいため、持ち運びも便利です。

過去問の効率的な勉強の仕方は?参考書も必要?

過去問を勉強する際のポイント

過去問を解く際に全ての問題に当たるのも良いのですが、時間的に難しい場合もあります。

それではかえって消化不良を起こしかねません。

それよりは例えばそれぞれの科目の苦手分野に絞って取り組むのがおすすめです。

その中で弱点もより浮き彫りになり、どこを克服すれば良いかも見えてきます。

何度も間違えるポイントは繰り返しテキストや参考書で確認していきましょう。

そうすることで知識も徐々に定着してくるはずです。

過去問は1冊で十分?

過去問はあまり何冊も取り組むのは非効率と言えます。

それよりも一冊決めた問題集を何回も解き直した方が効果はあります。

また1回転目はあまり理解できなくても、2回転目、3回転目と回すうちに理解できることも増え、回答の速度も上がってきます。

最初は時間がかかっても解いてみて、2回転目以降は速度を意識して回転のスパンを短くしていくことが大切です。

全科目何度も回転することを意識しましょう。

こんな勉強の仕方はNG!

過去問はボリュームがあります。

それを理由に特定の科目だけしかできなかったり、1度も過去問演習をしないというのはダメです。

また範囲も広く時間も無くなりがちなので全科目をメリハリつけずに中途半端に学習してしまっていることもあります。

こうならないためにもスケジュール管理や苦手分野に絞っての学習は意識する必要があります。

1科目のボリュームは少なくても、全科目万遍なく触れていきましょう。

参考書は必要?

過去問演習はもちろん大切ですが、それだけでは不十分です。

過去問だけに固執していると、それで対応できない問題が来た時に困ります。

近年は、後になって確認するとテキストや参考書にはちゃんと書かれていたという問題もあります。

つまり、過去問だけではスキマができてしまいます。そのスキマを埋めるのがテキストや参考書になります。

こうした意味でもそれらを1度は精読しておくことは必要です。

過去問での勉強は社労士試験合格に不可欠?メリットや注意点

過去問で勉強することのメリット

過去問は受験に際して絶対に取り組まなければなりません。

過去問は過去にどの分野から何がどのようにどれだけ出題されているかを知る重要なアイテムだからです。

これによって過去出題論点を把握できます。

社労士試験は過去問われたことを角度を変えて出題し直す、焼き増し問題が少なくありません。

よって、過去問で論点や出題ポイントを押さえることはとても大切です。

これを徹底することによって本試験も半分くらいは対応できます。

過去問で勉強する際の注意点

過去問攻略の際に気を付けなければならないポイントがいくつかあります。

それは試験直前期にまとめて取り組まないことと、古い知識のまま覚えないことです。

過去問は全科目何年分も演習するため非常にボリュームがあります。

試験直前の時間がない中で一気に取り組もうとしても消化しきれません。

普段の積み重ねがとにかく大切です。

また、あまり古い過去問を使用すると法改正にも全く対応できなくなるので注意が必要です。